Chissà se Ken Loach, realizzando “Io, Daniel Blake” (meritata “Palma d’oro” a Cannes 2016), ha tenuto presente “Il processo” di Kafka.

Se non lo ha fatto lui, lo fanno di certo gli spettatori che hanno letto il romanzo e ricordano l’episodio noto come “Davanti alla legge”. Troppi gli accostamenti tra l’uomo di campagna dello scrittore praghese che attende inutilmente per anni dietro il portone della legge e il sessantenne falegname del regista britannico vittima di una grave crisi cardiaca e costretto a chiedere un sussidio statale per invalidità. Nel 1915, anno in cui “Davanti alla legge” fu pubblicato come racconto breve in un settimanale ebraico, i disoccupati non si recavano ancora al Centro per l’Impiego per sbrigare la pratica, non esistevano i call center e nemmeno gli autori di fantascienza potevano immaginare l’importanza del computer e i guai derivanti dall’analfabetismo digitale. Eppure, già allora i poveri diavoli dovevano lottare contro la burocrazia. Fino alla morte.

Se non lo ha fatto lui, lo fanno di certo gli spettatori che hanno letto il romanzo e ricordano l’episodio noto come “Davanti alla legge”. Troppi gli accostamenti tra l’uomo di campagna dello scrittore praghese che attende inutilmente per anni dietro il portone della legge e il sessantenne falegname del regista britannico vittima di una grave crisi cardiaca e costretto a chiedere un sussidio statale per invalidità. Nel 1915, anno in cui “Davanti alla legge” fu pubblicato come racconto breve in un settimanale ebraico, i disoccupati non si recavano ancora al Centro per l’Impiego per sbrigare la pratica, non esistevano i call center e nemmeno gli autori di fantascienza potevano immaginare l’importanza del computer e i guai derivanti dall’analfabetismo digitale. Eppure, già allora i poveri diavoli dovevano lottare contro la burocrazia. Fino alla morte.

È una fortuna che l’ottantenne Ken Loach abbia smarrito la memoria, perché se avesse mantenuto la promessa di non fare più film dopo Jimmy’s Hall – Una storia d’amore e libertà (2014), non avremmo avuto questo Io, Daniel Blake. Al contrario dei documentari che sono film (si pensi, per esempio, a Fuocammare di Rosi), ecco un film che è documentario nel senso letterale del termine. Consegnato ai posteri, potrebbe infatti tramandare la difficoltà di essere oggi, e non solo a Newcastle, una persona con un nome e un cognome, non una pratica, un numero, un turno, un codice.

Le profezie di Fritz Lang in Metropolis (1927) e di Charlie Chaplin in Tempi moderni (1936) si stanno avverando e non solo per la classe operaia. Chi, come Daniel Blake, non sa ricavare e compilare via internet un modulo, chi presenta un curriculum vitae scritto a mano, chi non ha la pazienza di attendere per ore al telefono perché la linea è “momentaneamente occupata” e non ha la prontezza di seguire le istruzioni della voce metallica che gentilmente invita a premere i tasti 1,2,3,4… è out. È l’identità personale che sta scomparendo. Un certificato medico che attesta l’invalidità non basta; c’è un iter burocratico da seguire e, nell’attesa di ricevere l’indennità statale, si è costretti a frequentare un corso di formazione e a dimostrare di non rimanere con le mani in mano. E, siccome nell’elenco degli sventurati non si è mai ultimi, anche guardare le disgrazie altrui può aiutare a rimanere a galla.

Daniel incontra Daisy, ragazza madre fatta sloggiare da Londra. La vede più disperata di lui perché ha due figli piccoli a cui badare e non ha un lavoro. Si capiscono immediatamente e, per sopravvivere, si sostengono a vicenda, ricorrono alla solidarietà di associazioni benefiche che distribuiscono razioni di cibo, sperano oltre ogni delusione. Ma la filantropia non basta. Per non far subire umiliazioni ai figli, Daisy diventa ingenua ladruncola al supermarket e vende il proprio corpo. Gesti inaccettabili per Daniel che considera la perdita della dignità una sciagura ben più grave della povertà. A un passo dal naufragio, arriva uno spiraglio di giustizia che – ma tu guarda com’è la vita! – diventa beffa atroce. Come nel romanzo di Kafka.

Con la chiarezza di un oratore che non ama i sentimentalismi e le parole difficili, Loach impartisce un’altra delle sue lezioni che, prima di diventare un grido di disperazione, è elogio della pazienza, accettazione umiliante delle regole, voglia di capire come poter sopravvivere. Daniel e Daisy non crollano perché sono circondati solo da persone dal cuore di pietra (l’erba buona cresce anche nelle case dei vicini, negli uffici, nelle organizzazioni no profit), ma perché vengono proiettati in un universo retto da regole che spesso fanno a pugni con i diritti fondamentali dell’individuo. La colpa è del sistema che, come un Moloch mai sazio, fagocita gli stessi funzionari costretti ad applicare rigide norme anche se non le condividono. Un uomo di cinema come Loach, da sempre impegnato dalla parte di chi cerca lavoro (Riff Raff, Piovono pietre, La canzone di Carla, My Name Is Joe, Bread and roses, Paul, Mick e gli altri, In questo mondo libero) può solo denunciare e approvare.

Forse si vuole leggere oltre le intenzioni del regista ma, siccome il cinema è anche interpretazione soggettiva delle immagini, mi affascina vedere l’alter ego di Loach nel clochard che, a differenza dei passanti che si limitano ad applaudire rimanendo al di là della strada, condivide la contestazione plateale di Daniel (“Il mio nome è Daniel Blake, sono un uomo, non un cane. E in quanto tale esigo i miei diritti. Esigo che mi trattiate con rispetto. Io, Daniel Blake, sono un cittadino, niente di più e niente di meno“) e, prima dell’arrivo della polizia, lo incoraggia e gli mette addosso il suo cappotto.

Italo Spada

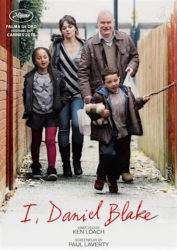

Io, Daniel Blake

Regia: Ken Loach

Con: Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, Briana Shann, Kate Runner

Gran Bretagna, Francia 2016

Durata: 100’