Pubblichiamo integralmente la relazione del prof. Salvatore Borzì in occasione della presentazione, al liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale, della raccolta di poesie “Gabbiani” della collega Maria Laura Tringale.

Con grande piacere accolgo la proposta dell’amica e collega Maria Ortolani di presentare un libro di poesie della madre Maria Laura Tringale. Versi con cui mi piace tessere un dialogo al di qua e al di là del tempo con l’aiuto delle alunne Sophia Di Giovanni, Giulia Patti e Alice Pistarà.

Si tratta di un piccolo, ma prezioso canzoniere di 61 liriche, pubblicato postumo, a breve distanza di tempo dalla morte dell’autrice, come apprendo da Nino De Maria, cui si deve la Presentazione. Canzoniere che vuole essere, scrive Rita Messina nella Prefazione, «un viaggio nell’esperienza terrena e in tutto ciò che l’autrice ha abbracciato nello svolgersi della sua esistenza, donato con desiderio e sana voglia di condivisione».

Maria Laura è stata anche docente nella nostra scuola per circa vent’anni, dal 1970 al 1990. Una collega dunque. Per questo, di certo in maniera inconsueta in un’occasione ufficiale come questa, avrò l’ardire di chiamarla per nome. Perché i colleghi si chiamano sempre per nome.La Voce dell’Jonio

Non ho avuto, è vero, il privilegio di conoscerla, di parlare con lei delle cose dell’anima. Ne ho però incontrato il volto nella foto di quarta di copertina, un volto che trasuda felicità di essere al mondo e serenità, e incrociato il cuore nella lettura dei versi, con cui mi sono accostato, in punta di piedi, ai segreti della sua anima. In essi ho visto, come riflessi in uno specchio, l’amore per la vita e per l’uomo all’interno di una visione del mondo alla quale mi sento assai vicino. Altra buona motivazione, accanto alla precedente, per chiamarla semplicemente Maria Laura. Col permesso di Maria, s’intende.

Amore per la vita e per l’uomo già presenti nella dedica dei versi ai suoi amori, che sono i figli, il marito, i nipoti e gli ex alunni. Questi ultimi sono un po’ come i nostri figli, il cui sguardo abbiamo avuto la grazia di incrociare per un breve periodo della nostra e della loro vita e il cui animo abbiamo cercato di educare ai valori veri. Figli che poi inevitabilmente ci lasciano perché chiamati a seguire la propria strada nella vita.

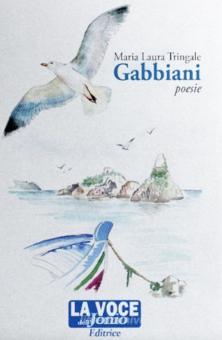

Atto d’amore sono anche il titolo, Gabbiani, scelto da Maria, e la copertina, disegnata dal figlio di Maria Giovanni Carlo Ortolani, che raffigura un gabbiano che si leva in alto ad ali spiegate sull’incantevole paesaggio di Aci Trezza, quasi a «unire il mare al cielo», scrive ancora Nino De Maria.

Ma atto d’amore è in sé la poesia. Il poeta è chi si spacca testa e cuore sul mistero della vita nel tentativo di capirci qualcosa. Ogni parola, ogni verso è una tappa, sempre provvisoria, in questo viaggio, ogni approdo sempre momentaneo, porto per nuove ripartenze, sempre irraggiungibile la meta. Il poeta ne é consapevole, ma sa anche che ciò che conta davvero è il viaggio, non l’approdo, perché nel viaggio c’è il senso e il senso della vita altro non è che una continua ricerca di senso.

Uno dei volti di questo mistero è la precarietà, che è l’elemento dominante nel libro di Maria Laura. Tutto è effimero, soprattutto ciò che ci sta più a cuore, la felicità, che è come

pugnali di luce

le tue ali infrante,

felicità.

La felicità è un pugnale perché capace di trafiggere la dura scorza del dolore, riuscendo a portare luce nella nostra vita, facendoci volare in alto, magari sulle ali del gabbiano raffigurato nella copertina, ma sono pur sempre ali infrante, che si spezzeranno al primo urto del dolore, facendoci planare in basso, rovinosamente.

Effimera anche la gioia, come una rosa appena sbocciata, che il giardiniere raccoglierà per l’altare o per la casa / e la sua bellezza sarà / offerta e gioia. Ma un asino cisposo, una delle tante facce che sa assumere il dolore, è lì pronto a mangiarla, a sottrarla alla gioia del contadino con violenza, quasi pregustando il dolore che il suo gesto gli susciterà nel cuore. Per lui essa è solo

il boccone

da aggiungere alla dieta

di cavoli e di cardi.

Perché la gioia

ha ali di farfalla:

pagliuzze d’oro tra le dita,

impalpabili, che sanno di vento.

Ali di farfalla che si lacerano al primo urto, anche non violento, del dolore. Perché la tristezza è già in una farfalla ancora crisalide chiusa nel suo bozzolo d’acciaio, quella stessa tristezza che congela, imbalsama vita, ischeletrendo un albero che in autunno, già privo di frutti / per la tristezza perse anche le foglie, o fermando il corso di un fiume, prosciugandone l’acqua, da sempre simbolo della vita, con innumerevoli sassi di silenzio che ne hanno ostruito la sorgente.

Precaria la gioia, ma bene prezioso, perché quelle ali di farfalla sono come pagliuzze d’oro, segno che essa, pur se effimera, rende comunque la vita un’avventura straordinaria, anche se in essa siamo naufraghi:

Ci sta a guardare la morte.

Ormai non giova, nocchiero,

correggere la rotta,

– cerca altri lidi -.

La mia nave… è un’isola di pietra.

Bene prezioso anche se la vita scorre rapidamente: ieri ridevi fanciullo, / oggi sospiri già vecchio. Quando si è giovani si ride alla vita perché non si avverte la fatica del cammino: la vetta ci attira col bisogno di dare ad essa il volto dei nostri sogni e dei nostri desideri; da vecchi si sospira perché

quando guardiamo

al di là della vetta

tremiam per la palude

che ci aspetta.

Ma la vecchiaia, si badi bene, non è per la poetessa un male odioso, come molti secoli fa per il poeta greco Mimnermo. Gradevoli, freschi, privi del solco del tempo sono, è vero, i visi dei giovani.

Però oggi m’incantano

sguardi azzurri di vecchi,

che sanno la pazienza

e la lunga speranza,

che poco tengono ma molto amano,

che conoscono il prezzo dei sogni

e il nocciolo duro della vita;

l’ascetica bellezza

delle carni austere,

le fragili ossa e la pelle diafana,

le vene, rotoli grinzosi,

dove pulsa la storia di una vita

e di molte altre.

La vecchiaia è saggezza formatasi alla dura scuola del dolore, che ti insegna pazienza e speranza, che è importante dare per amore e non ricevere, e ti insegna quanta fatica richiede la realizzazione di un sogno. Dice un antico proverbio tailandese che quando muore un vecchio è come se andasse a fuoco un’intera biblioteca. Perché i vecchi sono memoria, la nostra memoria, anche quella dei giovani, che a loro devono, nel bene e nel male, il mondo in cui vivono. Ma ai giovani occorre ricordare che devono non solo leggere quei libri, ma scriverne anche altri, che sono già il nostro futuro.

La vita è dunque preziosa sempre, a qualunque età, anche se spesso siamo schiacciati dal dolore, che

ti opprime come un cappotto,

ti soffoca come un vestito stretto,

come polvere ti entra nei pori,

s’insinua nelle viscere come serpe,

si annida nel cuore e ti addenta

con denti maligni.

La vita è preziosa sempre, anche se il sole è coperto da nuvole, che rendono triste l’esistenza come panni stesi ad asciugare. A fatica si asciugheranno senza un alito di vento, in questo cielo senza sole che stia lì a consolarli dell’acqua di cui sono rappresi, a scaldarti il cuore oppresso dal dolore, da questa cappa grigia, che nel cortile livido della vita pesa sul cuore come tristezza senza motivo, / come tristezza senza parole.

Versi di assoluta disperazione. La tristezza, il peso della vita, il taedium vitae come lo definivano i Latini, è di per sé grave fardello di cui il tempo ci carica le spalle. Quando non riesci a capirne il motivo, rischi di precipitare nell’assurdo, nel non senso, perché li vivi, la tristezza e il dolore, come un’ingiustizia della vita verso di te, che nessuna colpa hai se non quella di essere venuto al mondo, che colpa non è. Perché non l’abbiamo deciso noi di venire al mondo e non possiamo pertanto esserne responsabili. Tanto meno colpevoli.

Se poi di questa tristezza senza motivo non riesci a svuotare il cuore e a condensarla in parole, allora finisci col sentirne la tenaglia che ti opprime dentro senza possibilità alcuna di via d’uscita. Rischi di affondare nell’assurdo, nella disperazione di non comprenderne il senso, e non puoi far altro che prorompere in un urlo disperato:

Uscite, lacrime,

zavorra dell’anima,

la mia nave affonda.

E, si sa, la disperazione è male più grande della tristezza perché ti priva della speranza di luce, come sa il contadino, che invano aspetta la pioggia da nuvole sgravate e sterili perché la sua terra possa respirare di vita, la sua terra che, lasciata arida e infeconda, si sente sposa delusa del cielo. Al contadino allora altro non resta che assaporare

nei tuoni che s’allontanano

beffardi, millantando minacce,

l’ultima sconfitta.

L’ultima sconfitta perché non ce ne saranno altre. Tutto ormai è irrimediabilmente perduto. La vita non è destinata a rinascere. Tutto diventa morte, che rischia di non lasciarti scampo, di oscurare per sempre la speranza che venga la luce del sole ad asciugarti il dolore. Come quando una persona cara ti lascia, privandoti del profumo della vita:

Da quando te ne sei andato

nulla è più come prima:

le rose si son tinte di sangue

e cento magnolie in boccio

non profumano come quella

che abbiamo cercato insieme

tra i rami di giugno,

quando non conoscevo

questo protervo dolore.

Dolore, tristezza, tempo che rapidamente scorre sono cause di precarietà di cui l’uomo non è responsabile. Costituiscono l’essenza della vita, che tu lo voglia o no. Ma l’uomo contribuisce ad accrescere precarietà e dolore con scelte e atteggiamenti scellerati, in cui si illude di trovare uno scoglio di certezze cui aggrapparsi. In cui si illude, in una parola, di trovare felicità vera. Perché del dolore non siamo, non possiamo essere responsabili – è lui che ci viene a cercare – , ma lo siamo della nostra felicità.

Illusione di felicità è per Maria Laura il progresso. Perché l’uomo dimentica che esso può migliorare solo le condizioni di vita materiali, per loro essenza effimere e precarie, come la vita, del resto. Insolubile contraddizione: il progresso, ritenuto antidoto contro la precarietà, in realtà, distillandoci nel cuore il desiderio del possesso di beni che, in quanto materiali, sono destinati a scivolare via, un giorno o l’altro, dalla nostra vita, finisce con l’accrescerla. Anzi finisce con il devastarci l’anima, illudendoci di felicità, perché è incapace di piantarci nel cuore la luce dei valori, che sono vera vita e felicità autentica. Esso uccide la vita perché segna la morte del cuore:

Un uomo ha drizzato i piloni,

simile a fragile ragno,

ha steso fili di seta

che legano il cielo alla terra,

dimenticando che i veri fili che ci legano al cielo sono quelli dell’anima, fili preziosi di vita vera, non fili di seta, non trappole di morte, come quelli della ragnatela, la cui unica preda è l’uomo stesso, che si disumanizza. Terribile parola, disumanizzazione, perché priva l’uomo di umanità. Ma cos’è l’uomo senza umanità. Un niente, meno di niente, cosa, merce, insignificanza, non senso.

Quest’uomo si disumanizza perché non sente più il bisogno di leggersi dentro, di fotografarsi l’anima alla ricerca della luce che ha nel cuore e che ha dimenticato di essere. Richiede troppa fatica, mentre il progresso agevola la fatica del vivere perché ti anestetizza l’anima, illudendoti di felicità, riducendone i bisogni a materia, appagandola del soddisfacimento di esigenze immediate. Per lo spirito, per chiederti cosa sei e perché sei nel mondo non c’è spazio, manca il tempo, le domande di senso ti appaiono prive di senso.

Non sorprende pertanto che l’uomo ha finito con non volere più vedere la luce neanche al fuori di sé, rendendo poco visibili le stelle nel cielo con l’inquinamento luminoso delle città, comportandosi come uno stolto imbianchino, che

ha steso le sue insulse pennellate

sull’opale prezioso della notte:

ha cancellato le Orse e Cassiopea

e il palpito di mondi sconfinati.

Parole riprese all’inizio della lirica Turismo di massa, che continua con questi versi:

ha ristretto in un piatto di spaghetti

il silenzio, il mistero e la speranza

e vende al prezzo meschino di un coperto

il fremito del mare.

Ma chi ne ode più la voce amica

che racconta l’Eterne melodie

al rombo ottuso delle motorette,

al ciarlare sguaiato di nuovi trimalcioni,

che attingon sazi e avidi nel piatto

la rotondità di una “luna con olive”?

L’essenza della vita è stata svilita a materia. Emblematica la luna con olive: la luna, da sempre destinataria del canto del cuore dei poeti e dei sussurri degli innamorati, non è più in cielo, ma in un piatto, accompagnata da olive. È diventata un cibo come un altro, uno dei tanti frutti dell’indifferenza, terribile parola, che tutto omologa, bene a male, materia ad anima all’insegna del “tanto chi se ne frega”. Si perde così il senso della differenza, che rende tutto e tutti un tassello senza copia nel mosaico del mondo. Perché nella differenza c’è il senso.

Nulla di strano pertanto se il cielo di Milano è privo di stelle, non ci sono parole, non sguardi, / che riempiano i silenzi, muti, ma solo un cielo aranciato, di un colore innaturale, come il cuore di una ragazza, sola, grida / la sua nostalgia di stelle, perché è priva di desideri e di sogni. Innaturalmente. Desiderio non deriva forse dall’espressione latina de sideribus, ossia dalle stelle? Ma è impossibile vivere in maniera autentica come astronauti senza stelle. Si rischia di scivolare, prima o poi, nella disperazione dell’assurdo, del non senso.

Altro antidoto illusorio contro la precarietà della vita è per Maria Laura l’egoismo: l’uomo che avverte il vuoto della precarietà della propria esistenza si illude di riempirlo, di trovare un’áncora di salvezza nel ritenersi centro dell’universo suo e degli altri, termine fisso d’eterno consiglio, come dice Dante nel canto 33 del Paradiso in riferimento non all’uomo, ma alla Madre di Dio. Ma l’uomo non è la Madonna né tanto meno Cristo o Dio. Dimentica che egli e il mondo sono per loro natura relazione, e la relazione richiede apertura al mondo e all’altro, non chiusura e accentramento del mondo e dell’altro sul proprio io.

Non c’è nulla di più innaturale dell’egoismo che, negando la relazione, finisce col negare con essa l’uomo e il mondo, finisce, in una parola, con l’odiare l’uomo e il mondo. Ne nascono, inevitabili frutti, il disprezzo per l’altro, specialmente per chi è più nel bisogno, e la guerra, che è l’espressione massima, e la più tragica, di tale disprezzo. Come ben sapeva Maria Laura che, nata a Bari da genitori acesi il 3 gennaio 1944, le ferite insanabili della guerra conosceva dalle cicatrici che essa inevitabilmente ti lascia sulla pelle.

Il disprezzo per l’altro anima la lirica Mecenatismo, dove un ricco signore, dopo aver dato accoglienza a un bisognoso, non per uno slancio del cuore, ma solo per trastullarti della sua presenza, ipocritamente, lo caccia via perché puzzava troppo… per i cuscini della tua carrozza e col solo ausilio di qualche calcio / del garzon di stalla.

E poi la tragedia della guerra, che da un tempo tanto lungo da confondersi con l’eternità avvolge e tormenta la storia e la vita dell’uomo, tanto sono deboli i fili della pace, che dà il titolo all’omonima lirica, in cui

un piccolo ragno cocciuto

lancia brevi fili

tra alberi lontani.

Perché è difficile il dialogo fra gli uomini, distanti, nel loro egoismo, come alberi lontani per sete di dominio e potere, come dimostrano la tragedia dell’invasione dell’Ucraina ad opera della Russia e tutti i conflitti sparsi nel mondo, che hanno spinto papa Francesco a parlare di una terza guerra mondiale a pezzi già in atto.

La tragedia della guerra è lo stravolgimento dei valori della vita, quelli che ci rendono orgogliosi di essere uomini, mentre la guerra dovrebbe farci vergognare di esserlo. Nega la fanciullezza ad una

bambina palestinese,

nutrita di disperazione,

che avanzi, stretta la vita,

la tua fredda bambola di morte,

chi ha rubato la tua fanciullezza?

Nulla di più crudele e più disumano che privare di fanciullezza una bambina, che finisce così col nutrirsi non di speranza, il che sarebbe naturale, ma di disperazione, e che porta con sé una bambola non per giocare, ma per contemplare in essa il colore pallido e incolore della morte che sta per coglierla.

La guerra violenta la dignità dell’uomo, non solo del vinto, si badi bene, ma anche del vincitore, perché violenta la naturale apertura alla speranza, separa affetti, spegne sogni, obbliga a cercare il dolore, quando invece natura vuole che sia il dolore a cercare te:

Centomila gavette di ghiaccio/centomila grumi di dolore,/centomila famiglie ad aspettare.

Arriva persino, fra tanti compagni uccisi, a farti sentire il rimorso di essere stati risparmiati dalla crudeltà dell’uomo:

I generosi li sorteggiò la morte,

i fortunati li abbandonò la sorte

al “rimorso” di essere vivi.

Verrebbe a questo punto da chiedersi: c’è per la poetessa una speranza ancora possibile per l’uomo di salvarsi da tutta questa tragedia e non annegare nel mare della disperazione? Si può evitare che sulla scena del mondo cali per sempre il sipario della morte?

In effetti tutti i poeti sono uomini aperti alla speranza. Perché essi sanno che la poesia nasce dal dolore, ma sanno anche insegnarci che il dolore non è mai l’ultima risposta e che nella lotta contro il dolore non si perde mai: o si vince o si impara. Si impara che esso non riuscirà mai ad annientarti, che anzi ti fornisce lui stesso le armi della vittoria, perché finisce con l’accenderti dentro il bisogno di cercare un mezzo con cui combatterlo, spingendoti a guardare la luce dei valori e dei sogni che hai dentro per tirartela fuori e con essa ridisegnare il mondo.

È questo per Maria Laura il senso del dolore. Solo se lo comprendi e lo accetti riuscirai a sconfiggerlo, trasformandolo in vita, e a realizzare una missione altrimenti impossibile: fare della vita la sua esistenza, perché per combattere il dolore darai alla vita il volto di quella luce. E sarà il senso, il tuo senso.

Forte di questa certezza, Maria Laura capisce che, in fondo, per assicurare all’uomo la vittoria sulla precarietà e restituirgli la gioia di essere al mondo e consolidarla in felicità basta poco, basta l’onda lunga di un sorriso, sulla quale traverserò gli oceani, perché il sorriso annulla la distanza vera, quella dei cuori, spingendoli a tessere un dialogo di apertura e di incontro vero; basta, in una parola, convincersi, ammonisce Maria Laura, che siamo al mondo non per odiarci o per chiuderci nell’egoismo, ma per aprire il cuore all’amore, il cui frutto è sempre la vita, come dimostra una donna in attesa di un figlio:

Il dolce peso che porti in grembo

t’irradia intorno una pacata gioia

che ci ripaga del dolor del mondo:

al sorriso azzurro dei suoi occhi intenti

anche la morte, languida, svapora.

Perché la vita è sempre più forte del dolore e della morte. Il dolore per esistere ha bisogno di una vita da aggredire, di un cuore da rosicchiare. Senza la vita sarebbe solo dolore. La morte non è la conclusione della vita: da morte nasce vita e da vita nasce morte destinata a ridiventare ancora vita in un ciclo senza fine. Non a caso la natura nelle liriche di Maria Laura palpita sempre di vita e in suo nome resiste alla violenza dell’uomo, suscitando nella poetessa stupore, come recita il titolo di una lirica:

Chi ha rubato il mare,

lasciando la città sospesa

su un vuoto opalescente?

Violenza innaturale, che non riesce a spegnere – ed è qui lo stupore – la vita del guizzo delle code dei delfini della poesia posta ad apertura, che irride al nostro desiderio, condividendo la gioia dell’uomo; i pini vibrano / come canne d’organo al soffio del vento, mentre nella vallata / suona l’orchestra delle latifoglie; le isole dell’Egeo della lirica Ottobre ‘92, chiamate non a caso sorelle, risvegliano canti di sirene / e sogni di mercanti e marinai e accendono nel cuore / il fascino ambiguo dell’ignoto, che attende una parola capace di svelarne l’essenza; in un sentiero che affonda tra gli alberi le api cantano per te / canzoni antiche.

Espressione di vita è anche l’Etna:

Bianchi cavalli di nubi

non turbano il candore

del tuo bianco lenzuolo,

fantasma sotto la Luna,

fanciullo al bacio dell’Aurora,

gigante in gara con il sole.

Altro antidoto contro la precarietà è la stabilità che sa offrire la memoria, capace di fermare il tempo e di renderlo eterno. In una parola a sconfiggerlo. La memoria riesce ad imbalsamare l’emozione del diventare nonna, che con gli occhi di giada tiene amorevolmente sulle ginocchia il nipote, un tenero principe azzurro per farlo cavalcare verso il Paese delle Fate, in un tempo non più tempo.

La memoria è anche amore per il passato della propria terra, che spinge Maria Laura a coltivare studi sulle tradizioni popolari e a raccogliere e catalogare moltissimi proverbi locali, che non ebbe il tempo di pubblicare. Amore per il passato che la porta a rievocare la magnificenza dei templi e delle impronte che esso ha lasciato nei musei, l’impronta “nobile” dell’uomo, / che ha varcato il mare e il tempo. È amore per la Sicilia,

culla del mondo,

perla dei mari

e crocevia di popoli;

regina prigioniera

e madre

generosa e povera;

terra di miti

e nostalgia di migranti,

mia Sicilia,

splendida, nell’Ode alla mia terra, per i colori di cui la riveste natura, ma spesso offesa e calunniata; uniche consolazioni il sole, l’abbraccio del mare, la capacità di sorprendersi delle piccole cose e la generosità con cui accoglie i derelitti. Una finestra spalancata sul tempo per la sua storia millenaria tanto da contemplare l’Eterno, e storia che è nostra identità perché il passato è ciò che noi siamo oggi.

Una memoria però offesa e oltraggiata. L’uomo non sa, o finge più comodamente di non sapere, che per vivere consapevolmente il presente occorre volgere lo sguardo al passato, condizione imprescindibile per costruire in maniera autentica il futuro. Si illude di poter vivere senza radici. A lui poco importa se ogni sasso è sintesi di una lunga storia millenaria, se i templi policromi ricordano antiche fatiche, se ancora rimbombano dal passato gli echi delle grida di bambini festosi, delle danze di fanciulle, delle corse dei cavalli alla conquista di incruenti vittorie.

Tutto viene cancellato da fuochi di bivacco per sete di ricchezza, oltraggio alla bellezza del paesaggio, stupro alla purezza verginale della memoria, gli dei vanno via, di vergogna s’arrossano le pietre. Magari, verrebbe da aggiungere, esse avrebbero voluto rimanere insepolte nel ventre di madre terra per non assistere all’oltraggio della memoria. Non restano che

scampoli di ricordi sospesi

sull’esile filo della memoria.

Soffia il vento strappa i fili,

dissemina di cenci la campagna.

Amore, dolcezza di un sorriso e bisogno di memoria aprono il cuore della poetessa alla speranza in un cambiamento ancora possibile, nella certezza che

tornerà a fiorire il sorriso,

come verde mangrovia

alla foce salmastra del fiume,

dove il dolore prepara ad una fioritura nuova, dove un barbone, nell’omonima lirica, dopo gli stenti e le privazioni di tutta una vita, vedrà la terra che un giorno ospiterà il suo corpo vestirlo di fiori profumati, dove gli uomini, pupazzi di fango, vivono assetati d’eternità e di luce, sempre nell’attesa di felicità, che un giorno verrà, anche se ora tarda a mostrare il proprio volto, come lampare azzurre che s’affacciano come stelle / all’orizzonte a svegliare i pesci sul fondo del mare per ripagare il pescatore della fatica dell’attesa e assicurargli il santo pane quotidiano.

Perché gli uomini sono come l’airone, che migra lontano per dare compimento a una divina vocazione alla vita con la speranza ficcata nel cuore, la stessa di una fanciulla che va alla ricerca di un lavoro che ti renda libera, lasciando vuoto il nido della famiglia e degli affetti nell’angoscia dell’attesa del ritorno.

E come l’ex alunno incontrato dalla professoressa Tringale dopo molti anni, al centro della lirica Ex-alunni:

Che gioia rivedere, dopo dieci anni,

la fronte distesa e gli occhi franchi!

Le lenti non più scure

e le labbra dischiuse al sorriso

mi ripagano d’aver creduto, allora,

nell’uomo di oggi.

Perché l’educazione e la formazione dei giovani, che sono gli uomini del domani, non sono possibili se non si ha in loro fiducia, come sa un buon insegnante.

Essi sono la speranza per eccellenza, essendo la giovinezza la verde etade, l’età per antonomasia della speranza, che rende inquieta la vita:

pretesa e paura di fiorire

e intanto

giochi un gioco da grande,

orfana di gioia e di pace,

ma dall’anima felina, desiderosa di aggredire la vita, con dentro

il riso assurdo

che infastidisce

e dietro l’aria di donna saputa

rivela la bambina insicura.

Se la speranza apre la vita al sorriso, la fede la consolida e ci rende davvero imbattibili di fronte alle avversità e al dolore. La fede vera, s’intende, non quella svilita a riti esteriori e vani o quella ridotta a merce, condannata nella lirica Pasqua, dove

le piccole volpi,

che saccheggiano le vigne,

si sono assise dietro i banchi;

e non si accontentano

di tutto pesare e contare gli spiccioli.

Con miope grettezza

stabiliscono il prezzo

a cui vendere…

non il tuo cuore, ma la tua pelle.

Questa fede, ridotta a pelle, ossia a superficie e ipocrisia di volpi ingorde, che saccheggiano le vigne e la riducono a merce, di cui stabiliscono loro il prezzo, non fa per il cuore di Maria Laura, che fu donna di vera e grande fede, quella che ti riempie l’anima della luce di Cristo, al punto che alcune poesie «sono delle piccole riflessioni teologiche», come a ragione scrive Nino De Maria. Lo testimonia questa stupenda e commovente preghiera:

Signore, nei momenti della prova,

fa’ che ci ricordiamo

di tanti tuoi benefici

e non perdiamo la fiducia

nel tuo immenso paziente amore,

Tu, che sulla roccia del nostro cuore

fai distillare dolce miele

dai favi del dolore.

La fede dà speranza perché ci rassicura che il dolore non è l’unica risposta che la vita sa dare all’uomo. Essa dà la forza di viverlo il dolore sull’esempio di quello con cui Cristo affrontò il Calvario e i tormenti della crocifissione, nella certezza che dopo il Calvario c’è la Resurrezione. Allora il dolore si fa redenzione per sé e gli altri. Come sa la Madonna nella lirica Stabat Mater, l’unica in dialetto siciliano, «a rimarcare la presenza e l’importanza nella natura di ognuno, dell’identità personale», come pensa a ragione Rita Messina. In questa lirica il cuore di Maria schianta di dolore davanti alla morte del Figlio, ma in virtù e con la forza di esso riesce a lenire le sofferenze di chi a lei si rivolge. E solo così puoi sconfiggerlo il dolore, perché sei riuscito a dargli un senso.

Da qui il bisogno di avere un cuore disposto ad accogliere l’amore di Dio, a farselo modellare, pur nella consapevolezza della pazienza, delle rinunce che esso comporta e della lunghezza del tempo necessario perché il tuo cuore possa essere scolpito dalla mano di Dio a sua immagine e somiglianza:

Levigati dall’acqua di remote sorgenti

il letto del torrente e la cascata

hanno la morbidezza della Mano

che li scolpì nel volgere del tempo;

ma questo cuore,

basteranno cent’anni di torrenti e cascate

per modellarlo come vuoi, Signore?

E Maria Laura sono certo che un cuore tanto grande, modellato dalla mano di Dio, lo aveva, come dimostra l’attenzione verso i più bisognosi e gli ultimi, i prediletti da Dio, già negli anni degli studi universitari, attenzione che si fa evidente nella frequentazione della scuola sociale e nell’impegno ecclesiale, che la porterà a diventare alla fine degli anni Sessanta presidentessa della FUCI di Acireale.

Questo cuore grande lo riversa tutto nella lirica Ecloga, dove tale cuore, ricolmo dell’amore di Dio, addolcisce il dolore dello stanco viandante, che troppo ha patito, come il vecchio della prima strofa del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia del Leopardi. Ma per quest’ultimo la fine della vita è abisso orrido, immenso, / ov’ei precipitando, il tutto oblia; per Maria Laura invece, qui nella veste di un pastore, è consolazione

l’attesa di Uno

che è passato facendo il bene;

nei suoi occhi mille soli,

il suo sorriso accendeva i ghiacciai.

E quando il viandante dice che è stato crocifisso insieme a due ladroni, il pastore ribadisce che è risorto, vincendo sulla morte, e ha scelto il cuore dell’uomo / per farne un giardino di delizia, sempre che l’uomo lo voglia.

La poesia di Maria Laura diventa così un grande messaggio di speranza per l’uomo disumanato di oggi, che voglia farsi liberare il cuore dalle sterpaglie per rinascere a vita vera. Perché la poesia è come l’opera di un giardiniere:

Vorrei essere un giardiniere

per saturare l’aria di profumi,

per contemplare nella varietà dei fiori

l’amore con cui Dio ama ogni creatura.

***

Vorrei essere un giardiniere

per dissetare ogni pianta

e vederla rifiorire di gratitudine.

***

Vorrei essere un giardiniere

per donare a ogni uomo un angolo di Eden

a ristoro della fatica, a sostegno della speranza.

***

Vorrei essere un giardiniere

per lodare Dio col sorriso di mille occhi

e rinnovare al fiorire di ogni giorno

la certezza della Vita che non ha fine.

La poesia ha quindi lo stesso profumo della ginestra di leopardiana memoria, che addolcisce la vita degli uomini contro lo sterminator Vesevo. A loro ricorda che essi hanno un infinito di luce e di valori nell’anima, col quale possono stringersi per mano in una social catena, che di certo non li salverà dalla violenza della natura, ma può dare un senso, e quindi conforto, alle sofferenze della vita e restituire loro l’orgoglio di essere uomini.

«Un atto di fede, non solo nei confronti di Dio, ma anche del mondo e dell’umanità», scrive ancora Nino De Maria. Laicamente in nome della grandezza che siamo, religiosamente in quello dell’amore di Dio per l’uomo, che dà speranza vera e certezza di vita eterna.

Salvatore Borzì